2021年10月16日

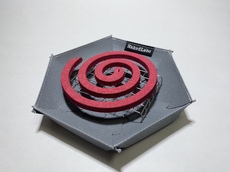

Assist Pack の紹介

(使用画像は全てプロトタイプです)

Assist Pack

保冷や保温にアプローチするアイテムは数多い。

安価なものからそうで無いもの...

また、ペラッペラのものからそうで無いものや

自分が望む効果を体感できるものからそうで無いものなど・・・

今回紹介するAssist Packは、

そういった数多い内にありながら異質なもの、

ひとつの別カテゴリーとしての立ち位置に

あるのではないかと考える。

(メインボディーは耐熱素材を使用)

Assist Packは、フィールドギアにおいて保冷・保温の他に

高温断熱にアプローチする唯一のものだと思う。

(ボクが存在を知らないだけかもしれないが)

マジックテープやループ等を除いた素材は、

耐熱素材を採用し3レイヤー仕様となっている。

これにより、灰処理直後の熱を持ったAsh sackに

対応できるオリジナリティを実現できたのではと考える。

インナーは、シリコン加工を施した耐熱・耐寒・断熱シートで

−60c°〜200c°の幅広い温度帯の使用に対応する。

防水・耐油性があるので汚れに強く、

メンテナンスも簡単な拭き取りで対応できるだろう。

(左 インナー/ 右 アウター に水滴を垂らした状態)

ミッドレイヤーは、一般的にカーボンフェルトと呼ばれる素材である。

多くの方が知るだろうと思うものだが、

一概にカーボンフェルトと云ってもピンキリなのはご存知だろうか。

余談だが、カーボンフェルトに触れたので...少し・・・

カーボンフェルトは製造元やメーカーにより製品はさまざま。

その違いのひとつとして、目付けがある。

要するにスカスカか目の詰まったものかということ。

比較的に安価で手に入れやすいが、

価格や厚さだけで判断すると

想像よりスカスカだったという場合が無きにしも非ずである。

(外国製やスカスカのものが悪いという訳ではないが)

実際、ボクが所有するなかの2種類で例に挙げると、

g/㎡ の重量表記は同等だが、

厚みがそれぞれ4mm/2mm というものがある。

要するに、4mm をギュっと圧縮した2mm...

2mm をフワっとかさ上げした4mmというもの。

どちらも国内生産の別メーカーだが、単純にこういった差がある。

各メーカーで用途やコンセプトにより仕様規格はさまざま。

比較的広く知られ、入手しやすいカーボンフェルトだが、

こういった事を少し頭の片隅にでも留めておくことで、

購入時の判断材料になるのではないだろうか。

話が逸れたが、Assist Packで使用するカーボンフェルトは、

日本工業規格(JIS A 1323) A種 を取得しており、

2mm厚の400g/㎡を採用している。

アウターは、シリコンコーティングを施したガラスクロスを採用している。

シルバー加工が施され、輻射熱にアプローチした素材である。

スパッタシート(溶接火花防止シート)としても使用できるものなので、

耐熱性は勿論だが防水性もあり、

アウターとして必要な防汚性も有している。

ちなみに、防炎登録No, CO910003/ AO910039

日本工業規格(JIS A 1323) C種 を取得している。

火粉で穴の空いたタープやテントを見て

「マジかよ!」と嘆いた経験をされた方は少なく無いだろうが、

Assist Packに関して云えば少なくともそれは無いだろう(笑

なかには小型のネイチャーストーブ系のベースシートとしての利用を

考える方もいるかもしれないが、個人的にはオススメしない。

スペック的にはその利用も可能だろうが、

それを常とすることで、可視化できない疲労の積み重ねが、

いずれは可視化できる破損へとつながると想像する。

...それでも...という方は、ストーブとの間にカーボンフェルト等を挟むべきだろう。

しかし、Assist Packに関して云えば、

いずれにしても推奨できる使用法ではない...というか、お止め下さい。

割り切れる方は別だが・・・

Assist Packの使用イメージをザックリと紹介するならば、

「食品/飲料を入れて持ち出し、Ash sackを入れて持ち帰る」

というところだろうか。

サイズ感は、缶ビール350ml 3本+α、500ml 2本+α。

+αとは、若干の余裕という意味である。

個人的に保冷剤を使用することはほとんど無いが、

お使いの方にとっては十分なスペースを確保できるだろう。

また、Assist Packを保冷ブースターとして

お手持ちのクーラーボックスやバックと合わせてみる他、

安価な100均保冷用袋等と併用するだけでも

保冷効果を引き上げることになるのではないだろうか。

ちなみにアナログ的計測だが、室温25c° 氷750ml

12時間後も氷の存在を確認できる程度の保冷力はあるが、

結露は発生するので対策を必要とするかもしれない。

参考までに。

灰処理後のAsh sackにAssist Packを合わせることで、

より安全に、より早い処理のアシスト(手助け)ができるのではと考える。

Ash sackは、灰処理時にはどうしても口を閉じる際に

接触が多くなってしまう。

火傷のリスクを減らす為、グローブを使っていても

熱を放つAsh sackは、

十分に注意を払わなければならない存在だ。

Assist Packは、その際の接触回数や時間を減らすことで、

熱によるリスクを更に回避する事が可能なアイテムだと思っている。

そして、それらが次に予定する行動への

スムーズな一歩となるのでは...とも考える。

Ash sackでの使用にあたり内容物(灰等)の状態や

空気の残存量により、発生する熱量や時間はさまざまと想像する。

使用における全ての熱を遮断するもので無いことは、

予めご理解頂きたい。

冷たいものを入れれば、表面に冷たさを感じ、

熱いものを入れれば、表面に熱さを感じます。

このような文言を保険のように

残さなければならない事に溜息が出る思いですが、

つついてくるような方は少なからずいらっしゃるので・・・

灰処理後のAsh sackで使用する際は、

Assist Pack両側のマジックテープを開きチューブ状にしておく。

灰処理したAsh sack内の空気を抜き、

折り曲げてAssist Packに差し入れる。

Ash sackの折り曲げた部分を

Assist Packで挟み込むようにして

マジックテープを閉じる。

Assist Pack内にこもる熱が気になる場合は、

マジックテープを半分ほど開いたままにして通気を確保する。

持ち帰る際は、手提げ用・カラビナ用のループを利用するのも良いが、

若干の熱さを感じるようであっても、

ザック内に収めて良い安全性は確保しているつもりだ。

当然、他の大事な道具に影響のない熱であることが前提であるが。

先に記したが、Assist Packの使用イメージは

「食品/飲料を入れて持ち出し、Ash sackを入れて持ち帰る」となるが、

「持ち出し、持ち帰る」その間にもさまざまなシーンに

アシストできるアイテムだと思っている。

・バーナーパット

・Compact heater使用時のベースシート

・モバイル機器等の低温障害防止

・ガス缶のドロップアウト防止

・鍋敷き

・炊飯時の保温

・飲料の凍結防止

・ナルゲンボトル等を使用した湯たんぽカバー

・座布団 etc

保冷・保温にアプローチする数多くのアイテムのなか、

高温断熱へのアプローチは、

Ash sackを生み出したNakedLaboだからこそできる

ワンアンドオンリーの提案ではないだろうか。

気にして頂ける方は、しばらくお待ち下さい。

予約受注生産の対応の予定となりますが、準備を進めております。

後日、あらためてのお知らせとさせて頂きます。

宜しくお願い致します。

Assist Pack

サイズ 約215×330

重 量 213g

材 質 合成繊維(シリコンコーティング)

炭素繊維

ガラスクロス(シリコンコーティング)

Kuraray マジックテープ

グログランテープ

21/10/24 追記

サイズを約215×320に、また手提げ用ループの長さを若干調整しての

リリースとさせて頂きました。

2021年02月08日

Compact heater EXTRA の紹介

Compact heater EXTRA (Triple Edition アップデートVer)

現在、NakedLaboではCompact heater Ⅱ・Triple Edition といった

ヒーター2種を製作しています。

なかでもTriple Edition は、Compact heater Ⅱより更に

暖かさの追求を進めたアイテムとして、

確か2019年にリリースをしていると思います。

当時のTriple Edition 開発・テストの時点で、

今回のアップデートのアイデアは存在していましたし、

更に云えば、このアップデートVer でのリリースを考えた時期もありました。

では何故それを実行しなかったのか?

理由の一つに、いずれ自分の首を絞めてしまう

アイテムになるのではという恐れに近いものを感じたからです。

お叱りを承知で云うが、

ヒーターはNakedLabo 製作アイテムの中で

最も手間と時間がかかるアイテムです。

それ故に大量生産ができず、

準備・調整・組立て等の作業は牛歩のような歩みで・・・

いろいろと神経も使いますので・・・

単純に...こりゃヤバいな...と・・・

前置きが長くなりましたが、

今回のCompact heater EXTRAは、

Triple Editionよりコイル(巻き数)量が20%UPしているにもかかわらず、

個体差はあるにせよ、重量わずが3g 増程度に抑えられています。

使用する独自のコイルは一般市場では流通しておりませんので、

専用治具でひとつひとつNakedLabo で製作・調整を施しています。

云わば、今回のこのEXTRAは、

ボクにとっての「パンドラの箱」のようなもの...だったのです。

では何故今回紹介するに至ったのか?

いくつかありますが、

ひとつは、より高いスペックを持つアイテムを何故出し惜しむ...というところ。

そして、ヒーターアイテム数をEXTRA 一本に絞り、

製作工程のバリエーションをシンプルにして、

効率を上げる...というところ。

とは云え、手間が増えることに変わりないが、

それはボクの考え方次第で、どうにでもなるだろうという楽観的な思い。

また、今年の4月でNakedLabo は7年生き残ることができた、

ということで個人的なタイミングもあり...というところでしょうか。

あらためてですが、

Compact heater EXTRA は、

現在のNakedLabo で製作できる暖かさの

限界値を追求したTriple Edition のアップデートVer.です。

先にも触れましたが、

今週中にオンラインストア更新予定の

Compact heater Ⅱ / Triple Edition の2種は、

今回の販売をもって終了とさせて頂きます。

すでにどちらかを使用している方は、

是非EXTRAの映像をご覧下さい。

ヒーター内のコイルがすべて赤熱していない状態でも、

ぐんぐん温度上昇している様子を確認できるので、

EXTRAが持つスペックのイメージが

掴みやすいのではないでしょうか。

あと、

これはAsh sack にも云えることですが、

ありがたいことに事前告知なしにもかかわらず、

ご注文受付開始後24時間持たない間に、

受付が終了している現状です。

「何度サイトを覗いても受付状態にアクセスできない」

といったお叱りも受けます。

販売体制は、長い間いろいろと模索してきましたが、

今後は受付枠を増やし、

ご注文は受付けますが、発送は数か月後の〇月~順次行う、

といった方向を検討しています。

取り急ぎのご報告です。

EXTRA の販売に関しては、また後日改めて・・・

2019年07月12日

Reflective sheet 受注開始

前回ご紹介したReflective sheet

暑い夏の日差しを遮り...凍える冬の夜に冷気を防ぎ...

雨や風を除け...火の粉を受け止め...焚火の熱を反射...

時に目隠しとなりプライベートスペースを確保します。

シルバー面の向きで効果が大きく変わります。

スタイルに合わせたセッティングでお使い下さい。

本日7/12(金) 19:00~受注受付開始致します。

受付より3週間ほどでの発送予定 (製作進捗により前後致します)

予定受注数を超えた場合、一時的に受付を終了する場合がございます。

予めご了承下さい。

Reflective sheet

サイズ 約920×920×1320 (各辺)

重 量 約370g

材 質 T/Cコットン(ポリエステル65% コットン35%)

耐熱シート(ガラスクロス両面シリコーンコーティング) JIS規格C種合格

色 カーキ(T/C)/ シルバー(耐熱シート)

付属品 Tyvek® (収納用)

製造国 日本

販売価格 ¥9,800- (税、配送料別途かかります)

シートのみの販売です。

セッティングに必要なガイライン、ポール等ご用意下さい。

受付はNakedLabo オンラインストア からどうぞ

宜しくお願い致します。

2019年07月11日

多目的シート Reflective sheet

暑い夏の日差し...凍える冬の夜...雨...風...火の粉...焚火の熱...プライベートスペースなど

フィールドでの様々な状況に利用できるシート

Reflective sheet

T/Cコットンと耐熱シートを使用し

スタイルやシーンに合わせた焚火廻りやタープ・テントと組み合わせることで

多目的且つ多彩なバリエーションのセッティングが可能です。

(DDタープ 3×3 でのセッティング例)

(シルバー面の向きで熱を効果的に反射)

(耐候性に優れた耐熱シートはT/C以上に夏の強い日差しをカット)

(雨の日でも焚火スペースを確保)

ポリコットンがもつ風合いや火の粉に強いことから

テントやタープに利用されるT/Cコットン。

そして、不燃性・耐熱性・耐候性・耐水性・寸法安定性に優れ、

250℃の熱風連続使用にも耐える耐熱シートは、

ガラス織物に特殊シリコーンを両面コーティングしています。

また、このシートは輻射熱の反射を目的の一つとして生産されていますので、

強い日差しを防ぎたいときや焚火の熱を有効に得たい場合など、

シルバー面を熱源に向けて使用することで

T/C素材だけでは得られない非常に高い熱反射効果が期待できます。

(高さ約70cm が確保できますが、任意でさらに高くセッティングすることも可能)

三角形のシンプルなフォルムは多彩なセッティングを

少ないペグダウンで手軽に行えるので

移り行く気象状況にも素早く対応できます。

焚火用の背面リフレクターや

タープ内で焚火をする際のルーフガード的使用など

焚火廻りだけではない、熱反射・遮熱・防寒・防風・防雨・遮視を目的とした

幅広い状況に対応できるポテンシャルを持つシートです。

セッティングしだいで4シーズン使えるアイテムになるのでは・・・

Reflective sheet

サイズ 約920×920×1320 (各辺)

重 量 約370g

材 質 T/Cコットン(ポリエステル65% コットン35%)

耐熱シート(ガラスクロス両面シリコーンコーティング)

JIS規格C種合格

画像にあるガイラインループ、ポール代わりの枝は個人のセッティングによるものです。

販売は、シートのみとなります。

受注後1~2週間での発送予定で受注準備を進めています。

準備が整い次第、あらためてお知らせさせて頂きます。

宜しくお願い致します。

2019年07月03日

Ash sack...焚火マナー向上を願う者のひとりとして

焚火やBBQに関するマナー問題は今に始まったことではありませんので

これを読まれる方の多くは幾度となく見聞きしたことがあると思います。

特に炭化した薪や木炭、ゴミの廃棄・放置は管理者側にとって大きい問題でしょうし、

利用者側としてもそれを目の当たりにすることは決して気持ちの良いものでは無いと思います。

自治体により若干の差はあっても条例には火を起こせる条件は明記されていますし、

例外とされる条件もまた明記されています。

おそらく火を起こせる施設・環境において

「終わったらどうぞそのままでお帰り下さい」というところは無いでしょうから、

それぞれに定められたルールに従い行うといったことになると思いますし、

それ以外の場所ではさらに謙虚な立場で安全と環境を考慮したモラルが重要となってくるでしょう。

土に埋めるといった最終的な処理方法を肯定する方もいれば否定する方もいますし、

いろいろな知識や情報を持った上での様々な考え方はあって当然だと思いますが、

さすがにそのままほったらかして帰っちゃうってのは・・・。

仮にそこがボクの所有している土地ならばほったらかしなんてのは当然論外と云える行為ですが、

土に埋めるのも勘弁してほしいものです。

灰だったら土の栄養にもなるし...なんてのは大きなお世話で土質のことなんか考えなくていいから

きれいに跡を残さず全て持ち帰ってくれと云うでしょう。

このAsh sack は、処理できる環境が整っていればそこで処理させてもらい、

それ以外であれば全て持ち帰り適切に処理するというスタンスの上で製作しています。

ガラスクロスにシリコーンコーティングを施した耐熱クロスを難燃アラミド糸で縫製。

しなやかで耐候性・撥水性がある上、

耐熱・難燃クロスにありがちなチクチク感もなく、敏感肌の方でも気にせず扱える素材です。

シリコーンコーティングは約250℃で劣化が始まりますが、

生機(きばた)となるガラスクロスの溶融温度は約860℃。

クロスの全成分が溶融する温度は1200~1400℃と云われています。

この素材のスペックは、数年前にYouTube にアップしていますので

そちらを確認して頂けばその耐熱レベルが解かって頂けると思います。

あくまでボク個人の認識として、

よく目にする耐熱温度と云う表記は曖昧な部分を否定できないので、

数字云々というより実践的検証はその素材に対する理解度を高めてくれます。

動画ではキンキンに焼けた木炭をクロスで包み

強制的に消火を促して一晩置いたものを拡げて確認しています。

高温に晒されたあとでも柔軟性を保ち撥水効果も維持できています。

どのメーカーのものであれ耐熱クロスは消耗品ですので、

こんなタフな使い方をしていれば必要以上に劣化を早めてしまいますが、

完全消火に至らず手をかざし微かな熱を感じる程度のものであっても、

長く使っていけるレベルの素材であると思います。

このAsh sack は少々水を含んだものも入れることができます。

縫製部にシーム処理をしていないのでバケツのように水を溜めるようなことはできませんが、

消火の際に水を使ったものや雨水を含んだものにも対応できます。

ドロドロになったものは扱いも厄介ですので、

個人的には消火の際に水は使いたくないですが、

クロス繊維の中に灰が入り込むこともなく、

サッと水に流すだけでsack 内をキレイにできるのは何気ない大きいメリットです。

レジ袋等を使っての灰や炭の持ち帰りに不安を感じたことはありませんか?

実際ボクも持ち帰る際はレジ袋を使ってきました。

しかし、Ash sack を使うことで、

しっかり消火したつもりだが、埋火が残っていたらどうしよう...

などといった万が一の不安は解消されます。

仮に少々熱を持った状態でも内部の空気を抜き、

口を折り曲げ酸素をカットすることで完全消化を促します。

消壺やペンキ缶などを携帯できれば何も問題ありませんが、

コンパクトな装備でのキャンプを実践している方、

または、されようとしている方には大変な負担。

Ash sack はその負担をできる限り減らしつつ、扱いやすいものを目指しています。

まだ試作・テスト段階ですが、焚火マナー向上を願う者のひとりとして製品化できればと・・・。

概ねこんな感じですが、いろいろな状況を想定しプラパーツは避けていますので、

お手持ちのカラビナ等を用意して頂く仕様になります。

焚火後の灰や炭の携帯用、消火用にとどちらにも使え、

負担の少ない持ち出しができるAsh sack...

Ash sack は焚火シーンにおいてフィールドに謙虚に向き合いつつ、

後味の良い撤収を実現できるアイテムになるのではと思っています。

2019年06月07日

New Product 「PFP MOJO」

PFP MOJO (Portable Fire Pit MOJO)

MOJO...ザックリ云えば、パワーの込められたお守り的もの。

その他いろいろな使われ方はあるものの

ブルースミュージックに親しみのある方にとっては、

マディやライトニン ホプキンス等でお馴染みのワード...

PFPの特徴は以前にも紹介させてもらっていますが、

PFP MOJOはそのサイズダウンしたもの。(以後、MOJO と表記)

一般的に手に入る薪サイズに対応するPFPに対し、

MOJOはフィールドで確保できる焚き木を使う

ネイチャー系ストーブに少し寄せたセッティングとなります。

溜まっていく熾きによる燃焼スペースの圧迫が懸念されるネイチャー系ストーブに比べ、

ロングランの焚火がストレスなく愉しめるサイズ感ではないかと思っています。

MOJOはPFP同様、NakedLabo 独自のギミックで展開されます。

30cmクラスの焚き木に対応できる十分な燃焼スペースを確保しながらも、

約B6サイズというコンパクト収納が実現できているMOJOは、

ネイチャー系ストーブレベルの高い携帯性があり移動手段を選ばず、

パッキングスペースを圧迫することのない持ち出しが可能なので

まさに焚火シーンにおける「お守り的」存在になればと思っています。

ウエイトに関しては、それ程積極的な軽量化を進めてはいません。

357gというウエイトは十分に負担が少ないと考えていることもありますが、

剛性と耐久性の確保を優先しています。

フレームは1.0t を使い両隣と連結することで強度が増し、

ロストルは肉抜きの無いプレートを使用しているので灰落ちがなく、

軽量焚火ギアにみられるメッシュ素材に比べ

圧倒的にロングスパンでの耐久性があり、

それらを固定するハトメもやわらかい真鍮やアルミではなく、

固く耐久性があり熱に強いステンレスを使用しています。

フレーム・ロストルともにさらに軽量化することも可能ですが、

軽量ギアにありがちなある種の

「繊細さ」をできる限り排除したいという考えで製作しています。

燃焼スペースの窪み(Pit) はPFPに比べ若干深めにセッティングしています。

ロングランの焚火が可能になる十分な容量を確保し

フレームによる立ち上がりが周囲を囲むフォルムは、

何気ないわずかな立ち上がりですが、

周囲の焚火ギアには無いディテールであり、

焚き木や灰の落下防止に非常に効果的な特筆すべきひとつの特徴です。

MOJOのみの対応ですが五徳フレーム付属セットもご用意しました。

受注受付はMOJO本体のみと2パターンとなります。

フレームのクロス部分にスリットを差し込む仕様で

ポジションにより焼き網にも対応できるようになっていますので、

炭火でじっくり焼き物を愉しむことが多い方にも

ご検討いただけるプロダクトではないかと思います。

「直火スタイルの再現」はPFPシリーズのコンセプトのひとつです。

焚火台の構造による制限が少ないPFPでの自由度の高い焚火は、

薪の組み方で様々な表情をみせる古(いにしえ)からの直火スタイルです。

ブッシュクラフト的工夫やお持ちの焚火周辺ギアと合わせることで

ご自分のスタイルに合わせた愉しみ方ができることもありますが、

道具に依存せず焚火にクッカーを突っ込むシンプルなスタイルも

またひとつかと思います。

MOJO の製作はNakedLabo のひとつの区切りとなりました。

公表していないものを含めいろいろな焚火ギアを製作してきましたが、

巡り巡ってシンプルに強く心を奪われる自分を再発見した思いです。

その他、ブログカテゴリーのPFPも合わせてご参考ください。

PFP MOJO

サイズ 収納時 180×140×H20

展開時 320×320×H120

五徳フレーム 95×120×1.0 (セット販売のみ付属)

重 量 357g (MOJO) 62g (五徳フレーム)

材 質 sus304/sus304H

付属品 Tyvek® (収納用)

製造国 日本

初回受注分に限り下記価格で対応させて頂きます。

販売価格 MOJO ¥14,000- (税抜) → ¥13,500- (税抜)

五徳セット ¥15,500- (税抜) → ¥15,000- (税抜)

本日6/7(金)より予約受注受付を開始致します。

尚、予約受注品の受付は毎月20日〆、同月末発送予定です。

予めご了承下さい。

NakedLabo オンラインストア

2019年04月25日

Compact heater Ⅱに死角なし...か? #2

前回のつづき

ボクの個人的なセッティングです・・・

上下・背面とフル装備ですが...非常に軽量でコンパクトに持ち出せるセットです・・・

(今回の試作品)

(リフレクター関連すべて)

(フル装備)

Compact heater Ⅱ/ ウインドマスター/ OD缶(満タン)を合わせても

この程度の負担で寒さを凌げそうです・・・

スタンドとなるステンレス線材は立体的な構造ですが

ケース内に収まるサイズですし

プレートはケース径とほぼ同サイズ・・・

ヒーター上に手をかざせるくらいに上方向への熱をカットしています・・・

低めに張ったタープのデッドスペースにセットしても影響は少なそうです・・・

ヒーター火入れ時には取り付けができませんし

ヒーター上での湯沸かし(ラボでは推奨していません)は難しくなりますが

今までただただ放出されていた持て余し気味の強い熱を

少なくとも正面で体感できるひとつの提案です・・・

Heat shield カテゴリー内でのラインアップを検討しています・・・

これからどんどん暖かく...暑くなっていくこの時期ですが...

シーズン中はただでさえ時間のかかるヒーター製作に追われ

この手のハンドメイド品に時間を割くことが難しい状況も想定できます・・・

あらためてお知らせしますが...

オンラインストア更新時には...どうぞご検討下さい。

2019年04月24日

Compact heater Ⅱに死角なし...か?

Compact heater に関して長い間歯がゆい思いを抱いていたのが

上方向にバンバン逃げていく熱対策だった・・・

これを何とかしたいと思いながらも...いいアイデアが浮かばない・・・

正確には...いいアイデアと思われるものはいくつかあったが

試作してみると...残念な感じに・・・

ヒーター上にマグ等を置いて...という使い方は

ラボとしては推奨していないというスタンスだ・・・

ガス缶によってはかなりの高さになり

それにマグ等をのせれば...達磨落としのようで危なっかしい・・・

自己責任というどこか居心地の悪い言葉で済ませたくはないが

マグを置いて湯沸かし...という方法は一つの熱対策にはなるが...

「どんだけ湯を沸かすんじゃ・・・」という感じも否めない・・・

ヒーター上部...15~20cm付近の温度は

適正使用と思われる炎がはみ出さずコイル全体が赤熱している状態で約150℃・・・

数字はアナログ且つシンプルな計測なので目安として捉えて頂きたい・・・

ヒーターは屋外専用として販売させて頂いていますが...

テント内で使用される方々がいる現状は把握しています・・・

まぁ...この辺はゴニョゴニョとしたものですから...アレコレ云いませんが...

テントへの影響も怖いものですね・・・

次は試作品・・・

厚さ0.1mmのステンレスプレートをステンレスバネ線材でヒーターに固定しています・・・

バネ線材は0.5mmと細いですが...通常針金などとよばれるものとは違い

非常に強いコシがあり曲げにも強いものです・・・

80Φの小さなプレート一つですが...100℃以上の熱をカットしつつ

熱反射効果もあってか暖かさの体感もグッとアップした感じです・・・

スペック等はまた後日あらためて...ということで・・・

2019年04月05日

PFP...ポータブルファイヤーピットの紹介

焚火も器(焚火台)で趣や愉しみ方もいろいろだ・・・

ガレージを含むたくさんのメーカーから提案される趣向を凝らしたものを前に

自分のスタイルに合わせたものを選択するのか

それとも自分を合わせていくのか

はたまたひと手間のアイデアと工夫で自分に合ったものへと昇華させたり

自分だけのものを一から作ってみたりとそれぞれである・・・

ボクの場合は...自分のスタイルに合わせたものを作っていくわけなので

当然NakedLaboのプロダクトはボクのスタイルが反映されていく・・・

ボクは基本的に場所を選ばずどこにでも寝床を確保できる装備でありたいと思っている。

できるだけ人を避け...ひっそりと闇に紛れて焚火を前にしたいと思うほうなので

車では行けない場所...オートバイでは行けない場所...

要するに徒歩を前提とする装備を組み立てることで移動手段を選ばないようになり

負担が少なくもう少し奥へと進むことができるだろうと・・・(当然許可された場所内でのこと)

車両横づけはラクこの上ないが...そんなところばかりではないことは周知だろう・・・

徒歩を前提とした装備は...

大袈裟ではあるが如何なる環境(場所)にも対応でき...

設営や撤収のストレスも少なく...

フィールドで過ごす時間を一大イベントのようなものではなしに

もっと手軽なものとして身近に引き寄せられるのではないかと思う・・・

新しい器(焚火台)を製作してみた・・・

持ち出しが容易で...環境に配慮し...直火のように薪の組み方の自由度が高く...

比較的大きいが主張しない器を目指した・・・

主張しないとは...薪や炎を構造物で遮るデザインにはしないということ・・・

PFP(Portable Fire Pit) ...ピーエフピー(ポータブルファイヤーピット)

時々目にするディスク型に近いがそのほとんどが一枚もののように思う・・・

PFPは同等レベルの火床サイズを持ちながらも550g と軽く

収納時は約B5サイズにまで小さくすることができる・・・

そして既存のディスク型にはない垂直軸の立ち上がりが

周囲を囲うので灰落ちも少なく

薪のストッパーとしての役割も果たすことになる・・・

素材はオールステンレス・・・

使用しているハトメもアルミや真鍮製ではなく

高い強度・耐久性を持ったステンレス製なので熱にも強い・・・

8枚のプレートを放射状に拡げた火床は

荷重を分散させ灰落ちを防ぎ

適度に生まれる窪みは薪下への吸気を可能にしてくれている・・・

組立ては上のスリット部を順番に一周組んでいき

最後は下のスリットに凸を差し込んでいくといった方法と

順番に上下両方を進めながら一周していくといった方法のどちらでもよいと思う・・・

軽くコンパクトなものの多くは...

薪を一方向に置くものであったり

灰落ちが著しいものであったり...という印象があるが

直火のような自由度が高い薪の組み方ができるだけの火床サイズを持ちながらも

手軽に持ち出せるPFPは...フィールドに配慮しながら

いにしえから続く不変的スタイルを継承していこうとする提案である・・・

NakedLaboではいろいろと焚火に関するギアを作ってきていますが...

ボクの中では...この手のサイズ感のものはこれでひと区切りかなと・・・

アレコレと付加させていく足し算ではなく...

グルっと廻って変わることないシンプルさに落ち着いた...というとこでしょうか・・・

最後に...NakedLabo 焚火システムの一例として・・・

(PFPは変更前の試作品です)

左から...固定用アルミポール(MYOG)・下穴用ペグ・PFP・Extension plate

小さく持ち出せ...大きく使えるシステムです・・・

リリースの準備を進めていくつもりですので...

気にして頂ける方...宜しくお願い致します・・・

2019年03月28日

Extension plate 焚火用セッティングについて

「固形燃料から焚火まで」をコンセプトに製作したExtension plate ・・・

焚火での使用例を少し紹介していきます。

できるだけイメージしやすいよう倉庫から「焚火台 M」を引っ張り出してきました。

広げたのはほぼ6年ぶりでしょうか・・・

ラボとしてアップする写真のなかに

他社の焚火ギアを使うなんてのは...おそらくはじめてでしょう・・・(笑

サイズ感や使用イメージもつかみやすいのでは・・・

セッティングに使用しているポールは

MYOGによるアルミポール・・・

これはあとで解説していきます。

現在リリースを視野に入れ温めているPFP(ポータブルファイヤーピット)でのセッティング・・・

40~45cmクラスの薪が使えるサイズ感ながら

収納サイズは約B5程度・・・

現在重量は500g を少しオーバーしていますが400g 台まで落とす予定・・・

このセッティングで必要な一式はこれだけで済みます・・・

(このあとのNakedStoveとほぼ同程度)

ペグまたは右のExtension plate (150×150mm) でサイズ感がわかるのでは・・・

ペグはポールを固定する下穴用です。

続いてNakedStoveでのセッティング・・・

Extension plate の高さもスムーズに調整できます・・・

先程より短いポールを使っています・・・

小さい焚火台やウッドストーブ用でこれもまた同じ仕様・・・

ちなみにStove-C for backpackers では...

地面につけたセッティングで固定はチタンペグ

今回の撮影でつかったExtension plare 固定用3種類

左から...焚火台用...高さの無い焚火台やウッドストーブ用...直置き用・・・

ここからこのセッティングに必要なものを説明していきます。

ちなみにこれはボク個人のアイデアですので

皆様にはそれぞれのアイデアがあると思います。

あくまでもご参考程度で・・・

まず、必要なものをすべて書き出してみます。

・お使いになる焚火ギアのサイズメモ

・スケール

・サンドペーパー

・穴あけパンチ(二穴でも構いませんが穴あけ位置によっては一穴が必要)

・アルミパイプ 6Φ 2M

・アルミパイプをカットできるもの(ホムセンで頼むのも良し)

・ステンレスWリング 0.8×8

以下、パイプエンドの処理用ですがあくまでご参考まで

・アルミパイプ径にあわせたアルミ平リベット

・JBウェルド(2液接着剤)(ホムセンに代替品があるかも)

と以上です。

ほとんどがホームセンターで揃えられるのではないでしょうか。

次に、任意の場所にパンチでの穴あけをします。

横並びに二つ穴を開けますが、大事なのは7mmという間隔。

ポールをホールドする強さにかかわってきますので非常に大切な作業です。

穴を開けたらWリングを通します。

写真をご参考下さい。

最後にアルミポールです。

サイズメモを参考にしながら

地面に差し込む長さ+焚火ギアの高さ+プレートの高さ(15cm)+あそびとなる長さ を

イメージしてポールの長さを算出します。

プレートの高さは二段にすれば30cmになりますが

プレートに重なる部分ができますのでそれより短くなります(27cm程度)

サイズが決まればカット。

サンドペーパーでカット部分のバリ取りと接着部の目荒らしをしたあと

JBウェルドで平リベットを接着。

その際、熱によりパイプ内気圧に変化があるかもしれないので

ごく一部接着剤を付けないところがあっても良いと思います。

おそらく全体の作業の中でここが一番難しいかもしれません。

瞬間接着剤のようにすぐに固定できませんので・・・

24時間後の完全硬化ができたらリングに差し込みます。

スムーズな抜き差しとリングとプレートによる適度なホールド感を実感できるのでは・・・

以上、Extension plate の焚火用セッティングの一例ですが

このギミックで幅広い焚火ギアに対応できるのではと思っています・・・